こんにちは。

勉強嫌いな子を

3ヶ月で勉強好きにする家庭教師の

伊藤文嗣です。

先週の土曜日に松本市で行われた不登校について考えるイベント、

『不登校あるあるラボin松本平』

に行ってきました。

今日は、そこで感じたことを書きます。

『不登校あるあるラボin松本平』とは?

実は、”不登校”というキーワード以外は全くのノーアイデアなんで、実は今でもよくわかりません(笑)。

いただいたパンフレットなどから、どうやら不登校や障害の当事者、家族、支援者が主体となって実施しているイベントのようでした。

午前中は映画の上映会、午後は講演とパネルディスカッションという構成で、自分は午後から参加してきました。

竹内延彦さんについて

午後の竹内延彦さんの講演から参加しました。

竹内さんは、大学と大学院で臨床心理学を学び、フリースクールや長野県庁などを経て、現在は北安曇郡池田町の教育長をされています。

実は、竹内さんが県庁の次世代サポート課にいらっしゃった時に、TEDxMatsumotoに県や県教育委員会の後援をいただく際には大変お世話になった方でした。

自分の息子くんの障害がTEDx開催のきっかけであることなど、とても真摯に耳を傾けていただき、多くのサポートをしていただきました。

講演の内容は

- 日本は子供の自己肯定感が外国と比べて非常に低い

- 自然保育/自然学習が子供の自己肯定感に良い影響を与えている

- 取り組みは義務教育だけでなく、それ以前の幼稚園/保育園の段階から必要

- 不登校の出口が”学校への復帰”だある必要はないこと

ということで、池田町で人口約9000人という小回りの良さを活かして、0歳から15歳までの切れ目のない学びの環境を整えるべく尽力されているそうです。

特に4番目の”学校へ復帰すること”をサポートの目的としないというのにはとても共感しました。

正直、「こんな取り組みが10年前にあったら池田町に移住してたかもな…」と思いました。

感じたこと

実は不登校についてなんの知識もないので、

「とにかく知らねば」

と思って参加したイベントでした。

なので”低い自己肯定感”が不登校と関係があるかもしれない、というのはとても有用な情報でした。

まだ、自分の仮説にしか過ぎませんが、この自己肯定感を下げるきっかけの一つとして、

「学校の授業がぜんぜんわからない」

「いやー、またテスト5点かよ…」

みたいな、”勉強ができないこと”があるかも…と思っていたからでした。

そうとなれば自分が貢献できることができ、その先にある『多様性のある社会』の実現に近づけるわけで、今後もこのテーマは気にかけていかなければいけないな、と感じました。

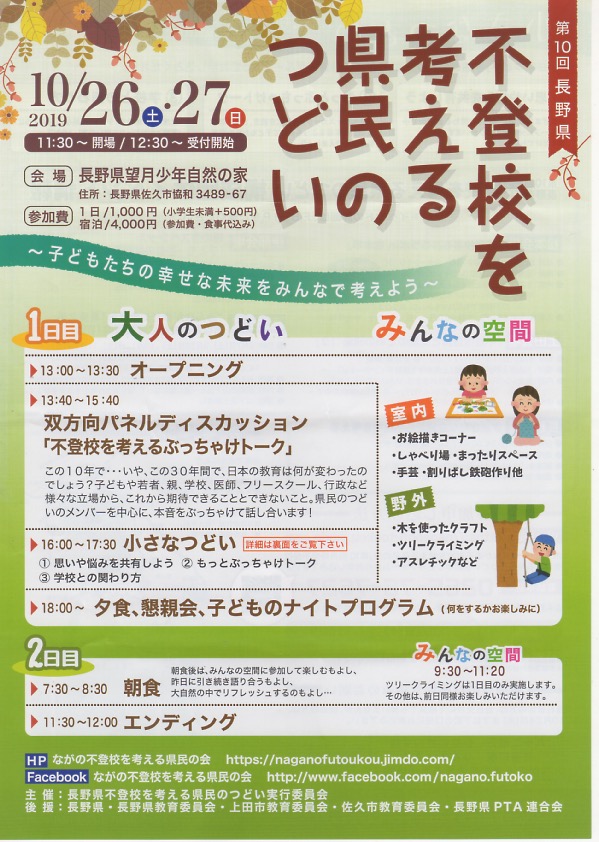

10月には『不登校を考える県民のつどい』があります

そして、今回の主催者の主要メンバーにより、10月26日(土)と27日(日)で

『不登校を考える県民のつどい』

が実施されるそうです。

興味のある方は下記までお問い合わせください。

NPO法人子ども・若者サポートはみんぐ内 灘の不登校を考える県民の会事務局

TEL: 0265-76-7627

mail:naganokenfutoukou@gmail.com

ホームページは、https://naganofutoukou.jimdo.com/

最後まで読んでいただきありがとうございました。